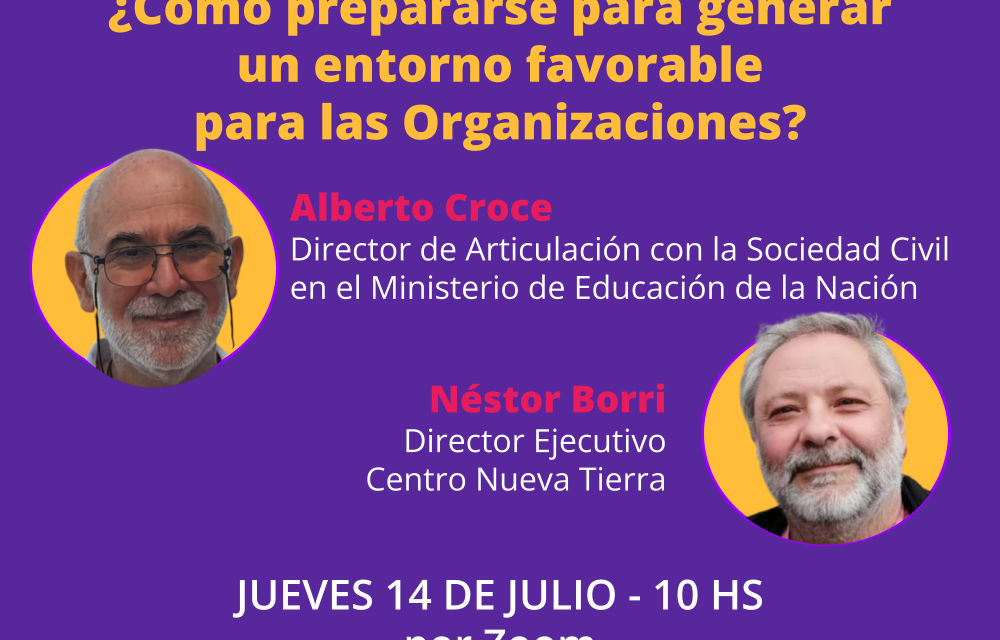

Con el título “¿Cómo prepararse para generar entornos favorables en nuestras organizaciones?” en la mañana del jueves 14 de julio se llevó a cabo un taller-debate con modalidad virtual, organizado por la Red Encuentro.

La actividad se enmarcó en el proyecto que la red ejecuta en consorcio con la Red Pojoajú, de Paraguay, y con el apoyo de Forus. En esta oportunidad, contó con la presencia de dos disertantes: Alberto Croce, director de Articulación con la Sociedad Civil en el Ministerio de Educación de la Nación; y Néstor Borri, director ejecutivo del Centro Nueva Tierra.

Entre los más de 30 participantes se encontraban miembros de organizaciones de numerosas provincias argentinas y compañeros de Paraguay.

En su intervención, Alberto Croce planteó que el tema del encuentro “entorno favorable o ambiente habilitante” es un tema de agenda que viene desde hace muchos años, y alertó que en ocasiones este tema “se ha posicionado en contra de los gobiernos populares de América Latina”, y se ha utilizado para boicotear los intentos de los Estados más débiles por instalar agendas populares.

El título, consideró, “está muy contaminado de esto”, por eso llamó a tener en cuenta esa salvedad, ya que “no es lo que a nosotros nos interesa”. En ese sentido, para enmarcar el tema que convocó al encuentro, Alberto Croce llamó a reflexionar la cuestión de la participación de una ciudadanía organizada, y cuáles son los desafíos que esa participación puede plantear en Argentina, como también los modos de prepararse para ello.

Alberto llamó la atención sobre una cuestión que surge al hablar sobre el sector que abarca a las organizaciones: “Yo invito a cada uno de los que está acá a ver dónde se paran en esa gran escala de cómo son nuestras organizaciones, si tienen la piel, el color y el olor de nuestros pueblos, o los de otros pueblos”.

Al referirse a la participación social, planteó dos cuestiones que existen dentro de las organizaciones y que hacen al ambiente habilitante: “¿Qué participación habilitamos como organizaciones nosotros mismos, desde nuestras organizaciones? ¿Quiénes pueden participar adentro de nuestras organizaciones, a quiénes escuchamos y a quiénes no escuchamos, a quiénes querríamos escuchar y a quienes no queremos escuchar?”.

En tercer lugar, destacó la función de las organizaciones como promotora o defensora de derechos, “porque a veces es cuestión de ampliar lo que hay, y a veces es cuestión de no perder lo que tenemos”. En esa línea planteó la ampliación de derechos no sólo en personas y legislación, sino también en nuevas perspectivas.

Por eso, afirmó que la cuestión fundamental en las organizaciones es ampliar la agenda, poner agendas nuevas en el debate social, que se relacionan con la cuestión política. “Es muy importante pensar que las organizaciones que sostienen, impulsan, defienden causas -causas que las superan a las organizaciones- corren el riesgo de que se vuelva más preocupante la propia organización que la causa que se defiende, y cuando eso sucede, esa organización empieza a perder sentido para la sociedad en la que está”.

Cuando esto sucede, alertó, “la organización se transforma en un kiosco, con intereses propios, con necesidades propias”. Al respecto, señaló: “Las causas son de todos y todas, el kiosco es de los dueños del kiosco”. Cuando las organizaciones se acercan al estado con la idea del kiosco, agregó, “está generando un mecanismo de privatización”.

“Luchamos porque nuestros representantes políticos estén más convocados por las causas que por los kioscos, y no quieran ir a la privatización de la relación con las organizaciones sociales”, aseguró Croce, llamando a las organizaciones a “posicionarse en los debates actuales y fortalecer la participación social”.

A su turno, Néstor Borri reafirmó la postura expuesta por Croce sobre ciertos supuestos que hay que desglosar, trabajar y poner en escena antes de responder a la pregunta que titula el encuentro.

Citando a Rodolfo Kusch, Borri expresó: “Todo pensamiento necesita una constante, y en América Latina esa constante ha de ser el pueblo”. Al respecto, planteó: “¿Cuál es nuestra constante?”.

En ese sentido, compartió una preocupación: “Que nuestra constante sea el pensamiento de los que nos financian y el discurso de los que nos financian, por lo tanto hay que pensar”.

Refiriéndose al contexto actual, consideró que es un momento de peligro, que a nivel nacional nos atraviesa a cada uno, y en el mundo también. En Argentina estamos situados, describió, en el extremo desde donde se puede ver el universo con distancia. Por eso llamó a tener “un pensamiento situado en tiempo y epsacio”.

Citando a Alain Badiou, Néstor formuló: “Estamos en una guerra de las democracias contra los pobres”, y admitiendo lo fuerte de la frase, invitó a reflexionarlo.

Respecto del entorno favorable para las organizaciones, planteó: “¿Favorables a qué de las organizaciones? ¿darnos órganos para qué?”, advirtiendo que habilitar a la sociedad civil sea por un lado “fortalecer la democracia” pero también sea una manera de “disolver a los pueblos”.

En la misma línea, alertó sobre el riesgo de habilitar a las organizaciones sociales, incluso a las promotoras de derechos, siempre que no promuevan justicia social. O promover derechos sin distribución de la riqueza. Existe una cuestión, advirtió, de elegir derechos y diseñarlos.

“Hay que pensarlo porque también habilitar a la ciudadanía puede ser, tal como dijo Alberto, coartar la misión del Estado. Promover la horizontalidad y la participación puede ser, perfectamente, disolver toda la idea de verticalidad y eliminar toda posibilidad de tomar partido. Y en gran parte del pensamiento sobre la sociedad civil, las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, las ONG -en un punto no importa el léxico porque lo permea- se puede decir esto con el lenguaje más revolucionario, más nacional popular, e igual estar hablando del discurso del amo, y nosotros somos un caso parcial de eso. Tenemos una distancia, pero también somos frágiles, nos toma”.

Ante esta situación, exhortó a trabajar, a pensarlo desde otro lado, desde nuestra tradición política y de lucha, asumir el desafío de que “un entorno favorable no sea un entorno favorable al crecimiento de la organización social como mercancía de microderechos organizados sólo por la lógica de la diferencia” y el desafío de “salir del riesgo de que nuestras organizaciones populares, incluso las grandes, sobre todo las grandes, los movimientos populares, no se transformen en organizaciones ‘policiales’, en el sentido de contención, de control de los pobres”.

“¿Quién controla a los ricos? ¿Quién es la policía de los ricos, de las democracias en manos de los ricos?”, se preguntó el director del Centro Nueva Tierra.

Finalmente, enumeró tres campos que pueden fortalecer a las organizaciones: “Proveer ciudadanía, proveer subjetividad, y proveer emancipación”. Sobre esto, insistió, hay que trabajar, pero “sobre todo volver a hacernos la pregunta sobre: de qué estamos hablando, con las palabras de quién, en nombre de qué proyectos y qué perspectivas de derechos, de justicia social, de país y de democracia”.

Luego de las exposiciones, los participantes tuvieron un espacio para realizar preguntas y se generó un intercambio enriquecedor sobre el tema.

Grabación del encuentro: https://drive.google.com/file/d/1ulwNubHGnvbMzf4v_qdvSgL50flBWvV7/view