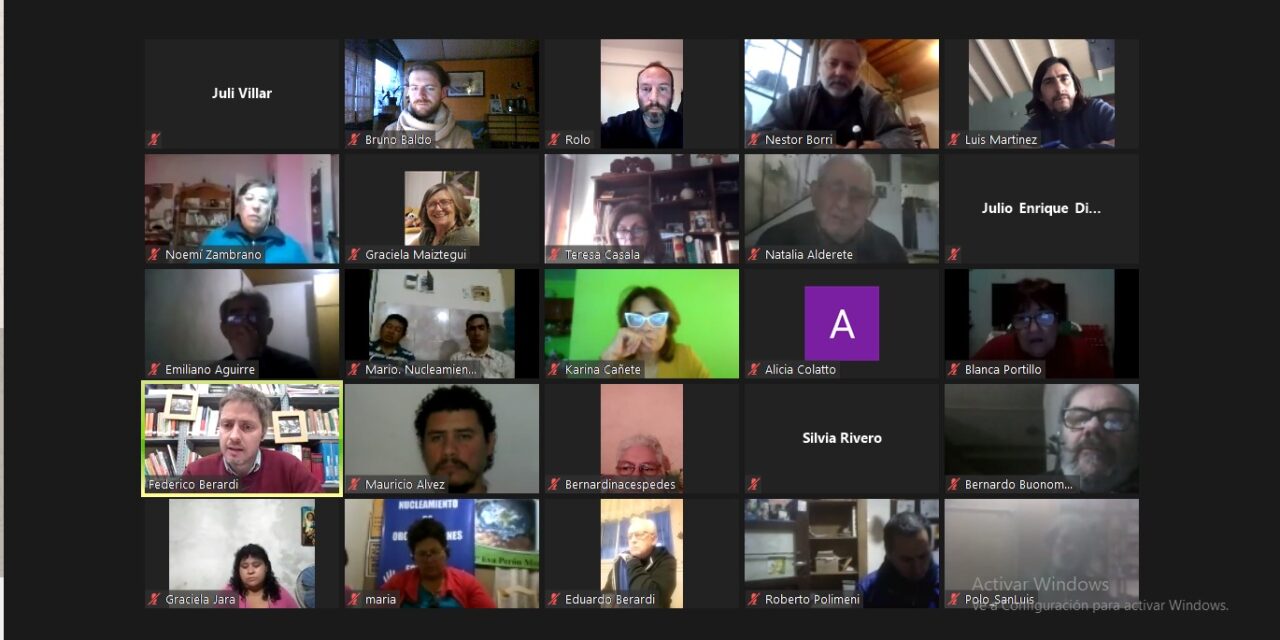

Más de 100 representantes de organizaciones sociales de distintas provincias participaron el 19 de agosto del segundo conversatorio de la Red Encuentro, titulado “Organizaciones Sociales – Gestión Pública – Estado: Hacia una relación renovada”.

Con la participación de más de 100 representantes de organizaciones sociales de distintos puntos del país, el 19 de agosto se desarrolló el segundo conversatorio de la Red Encuentro: “Organizaciones Sociales – Gestión Pública – Estado: Hacia una relación renovada”, que tuvo como expositores a Federico Berardi, director nacional de Políticas de Primera Infancia, y a Néstor Borri, director de Centro Nueva Tierra y secretario de la Red Encuentro.

Entre quienes acompañaron la actividad, se encontraban participantes de las ciudades de La Rioja, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Morón, Formosa, Neuquén, Posadas y Escobar, entre otros.

Al inicio del conversatorio, el director de la Red Encuentro, Rolando Kandel, destacó la necesidad de construir una “agenda pública potente”, ante una actualidad de desafíos y de mucha incertidumbre. Luego de presentar a los expositores, se refirió al tema central del encuentro: la articulación entre las organizaciones sociales y el Estado. “Nuestras organizaciones venimos trabajando en este tema, pero esto implica una particularidad hoy: Desde qué lugar pueden aportar las organizaciones, cuál es el lugar del Estado como garante de derechos, y cuál es el diálogo que se abre desde el Estado con las organizaciones sociales”.

El Estado como herramienta para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria

Por su parte, Federico Berardi comenzó por destacar la pluralidad y el federalismo del conversatorio, porque “habla de la riqueza de esta red, una de las redes con mayor recorrido, trayectoria, y un compromiso con lo comunitario, con lo popular”.

Luego, tomó un párrafo de un discurso del papa Francisco dirigido a las organizaciones comunitarias: “En estos días de tanta angustia y dificultad, muchos se han referido a la pandemia que sufrimos con metáforas bélicas. Si la lucha contra el COVID es una guerra, ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo”, y añadió: “No se encierran en la queja: se arremangan y siguen trabajando por sus familias, por sus barrios, por el bien común”.

“Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir”, continuó, en palabras del Santo Padre.

“En tres sentidos, este fragmento de Francisco nos puede ayudar a pensar esta relación renovada”, afirmó Berardi. “En primer lugar, el pensarnos en este momento, en el marco de la pandemia, nos tiene que hacer a nosotros como militantes del campo popular, estar siempre atentos a comprender la realidad y no desvincularla de los porcesos sociales más amplios donde estamos completamente ahora”.

“Lo primero que nos deja es la importancia de comprender e interpretar la realidad con una perspectiva histórica. Si miramos los últimos 40 años del país podemos identificar hitos en los que las organizaciones comunitarias fuimos trabajando en esos contextos: la pandemia; cómo trabajamos a partir del 2003 con la rehabilitación de la política y de la participación; cómo las organizaciones trabajaron la crisis del 2001; o en esto que se llama muy globalmente ‘los ‘90’, con un auge fuerte de las ONG; o cómo trabajaron las organizaciones el retorno de la democracia”, enumeró.

“Francisco, al hablar de la pandemia, está haciendo un primer llamado: tenemos que estar atentos a interpretar los signos de los tiempos que nos tocan vivir y no desvincularlos de procesos históricos más generales”, advirtió.

Respecto a la pandemia, el director nacional de Políticas de Primera Infancia afirmó: “En este contexto, transitando la pandemia, es necesario remarcar que el virus del Covid puso sobre la mesa otro virus: el de la injusticia social”.

“Trabajadores descartados, que ya venían descartados y en este contexto de recesión se ven más complicados; o abuelos, o la brecha digital, quienes no pueden continuar sus estudios, profundizan este virus”, ejemplificó.

“También podemos pensar aspectos como las familias o comunidades que viven en contextos de hacinamiento, y mucha vivienda ociosa en muchas ciudades de nuestro país, y son cosas que aparecen con más fuerza en estos contextos de crisis. Al pensar en esta injusticia social que la pandemia pone más de manifiesto, uno de los desafíos desde las organizaciones comunitarias, es pensar a qué normalidad queremos volver, o si asumimos el desafío de modificar aquellas injusticias, ya que toda crisis nos abre una ooportunidad”, expresó. “Francisco en ese discurso y en otros habla de la crisis como una oportunidad para salir mejores. Se ven algunas acciones que ante la pandemia y ante la crisis, ante la incertidumbre, respondemos con compromiso, con solidaridad, y el riesgo, la tentación o el peligro es caer en el virus de la indiferencia”, alertó.

“Ahora mientras pensamos en una lenta y ardua de la pandemia… aprovechemos esta prueba como una oportunidad para preparar el mañana de todos, porque sin una visión de conjunto nadie tendrá futuro”, aseguró.

“Incluso cuando nos toca conducir los destinos de la Patria, somos muy conscientes de que eso se hace de la mano de la comunidad organizada. El Estado no es más que una herramienta, quizá la más poderosa, para un fin: la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria”, añadió.

La salida a esta crisis, continuó Berardi, “se hace con el pueblo que se organiza, con las organizaciones como ustedes, lo digo con conocimiento, habiendo estado del otro lado del mostrador. La realidad es que la construcción permanente son las organizaciones libres del pueblo, es la comunidad que se organiza, dando una respuesta solidaria”, sostuvo.

En tercer y último lugar, se refirió al rol del Estado, y destacó que “ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, las que tienen que estar en el centro para curar, cuidar, compartir”, tal como señalaba el Papa.

“Desde las organizaciones comunitarias y también desde el Estado, tenemos que pensar al Estado como un medio, como una herramienta, y no por deslindar responsabilidades sino para ubicarlo en una responsabilidad mayor que es la felicidad del pueblo. Y en eso es la herramienta más potente, pero nunca es el Estado en sí mismo una finalidad”, insistió.

En ese sentido, destacó la importancia de que el Estado reconozca a la comunidad, a las organizaciones de la comunidad, “desde donde verdaderamente surgen las políticas públicas que precisamente se apoyan sobre cimientos más sólidos. De este modo, cuando nos tocan políticas que atentan contra los sectores populares, es más fácil resistir. Cuando las políticas son construidas codo a codo con las organizaciones, calan mucho más profundo y encuentran raíces más profundas”.

“En el trabajo cotidiano, anónimo, silencioso de las organizaciones comunitarias, ustedes nos enseñan que apuntan a lo esencial y lo esencial es cuidar la vida: sea en un comedor, en un merendero, en una organización que ha logrado desarrollo académico, en una biblioteca, y en esos lugares se cuida la vida. En este momento que nos toca atravesar donde la prioridad tiene que ser cuidar la vida, la comunidad que se organiza es la que nos muestra que ese proceso nacional que tiene que incluir a todos, que tiene que cerrar con todos adentro, las organizaciones tienen un rol protagónico, cuidar a aquel que llega roto, que llega abandonado”, aseguró.

Tenemos el desafío de trascendernos y reorganizarnos

A su turno, Néstor Borri destacó “un acento que tiene que ver con nuestros desafíos como organizaciones sociales, populares, comunitarias, entidades de desarrollo: en qué Patria de discurso, de lenguaje, de sueño, de historia, nos inscribimos. Nosotros, que somos gente de acción, que está mucho tiempo reunida y hablando, tenemos una gran tarea de trascender un paradigma, construyendo un lenguaje que nos permita construir lo común, que nos organice, que nos dé órganos para construir juntos”, afirmó.

“Siento que estamos en un momento donde tenemos el desafío de trascendernos, porque hay una serie de cuestiones que nos trascienden, y nos tienen que organizar. Nosotros, que somos organizaciones, tenemos algo que está fuera, que tensiona nuestra organización y nos llama a reorganizarnos. Y al mismo tiempo, necesitamos ser organizaciones que vayan más allá de lo que tenemos como organización”, afirmó. Para ello, planteó un desafío: “¿Cómo transformarnos?”, no sólo en el ser organizaciones, sino en “darnos órganos para este momento que nos trasciende”.

En ese sentido, enumeró “cuatro o cinco vectores en los que estamos trascendidos, y en ese estar trascendidos estar desafiados, y también exigidos; en problemas; y esperanzados: una es la doble o triple pandemia”, afirmó. “Todos sabemos que por lo menos tenemos dos pandemias, una que tiene que ver con lo sanitario, con el virus, pero que no hace más que desnudar, mostrar, sacar una foto de la pandemia de la desigualdad. El virus es igualitario; las sociedades no. Y ahí hay una gran cuestión que nos da una oportunidad también de, en esa foto, reconocer nuestras exigencias, nuestros límites”, advirtió.

“Hay otra cosa que nos trasciende, que es una historia común que tenemos, una tradición siempre en disputa, siempre difusa, siempre insistiendo: una larga memoria de organización popular, de organización comunitaria, de asociativismo, de tradición política que también nos trasciende y viniendo de atrás, nos tensiona también de adelante porque nos invita a recrear las maneras de sentirnos comunidad, para sentirnos pueblo”, explicó. “Es esa tradición, esa memoria, esa historia compartida de luchas. Todas nuestras organizaciones, todo el mundo asociativo en Argentina, de alguna u otra manera es hijo de la respuesta a grandes crisis, y al mismo tiempo también de los avances que en cada momento, ese plus que tiene nuestra sociedad, que es la capacidad organizativa de nuestro pueblo, y especialmente de los más vulnerables, de los más pobres, de las mayorías, le pone”, detalló. “Ahí creo que también tenemos una trascendencia que viniendo de atrás, nos tensiona hacia adelante”, aseguró.

“También creo que nos sentimos trascendidos y tensionados por una gran responsabilidad, algo que nos debería unir: es sentir en común una gran insuficiencia. Y en eso a veces las organizaciones pecamos de cierto narcisismo, de sentir que somos lo mejor que hay, en general eso viene con cierto narcisismo de decir “nosotros somos la posta, la dinámica, la verdad, la base, el trabajo”, y lo demás, en particular el Estado, es medio un obstáculo”, alertó.

Sin embargo, consideró, “hay algo que nos mancomuna a Estado y organizaciones sociales, que es como una línea que corta: De ambos lados de esa línea, que en gran medida es funcional pero también imaginaria, no nos alcanza, tenemos que crear más fuerza. Una parte está dispersa y la tenemos que articular, y la otra, sencillamente no la tenemos. Es una insuficiencia y una responsabilidad que también nos trasciende”, aseguró.

“También nos trasciende de una manera interesante y potente, cuando se refleja esto en nuestras subjetividades personales y colectivas, que muchos de los que venimos caminando en el compromiso con lo social, con el territorio, con las comunidades, con distintos sectores de la población, nos sentimos trascendidos/encendidos por una forma de la amistad política”, identificó Borri. “Este círculo, esta constelación, esta ‘subtribu’ de organizaciones que somos… tenemos, vivimos, experimentamos, necesitamos, una política de la amistad y de la amistad política, que en nuestro país tiene nombres y denominaciones muy propias, que una y otra vez hay que recrear, pero saber que es un gran capital con el que contamos, incluso con las tensiones, confrontaciones, conflictos, aun entre los más cercanos”. Por eso “sentimos con mucha fuerza el tema de poner en valor la amistad social como valor político y también organizativo”.

“Esta trascendencia que nos organiza y que también nos sorprende, con una sorpresa de exigencia pero también con una sorpresa de potencia, de esperanza y de motivación, nos desafía a revisar una serie de cuestiones que en este momento la situación de nuestro pueblo, nuestras organizaciones, y de cada uno de nosotros y nosotras como sujetos concretos, como ciudadanos, como parte de la comunidad y como pueblo también sentimos”, advirtió. “Organizaciones como las que estamos acá, con funcionarios y representantes políticos, tenemos que tratar de trazar, rediseñar de otra manera, esa línea ficticia o sobreobservada que separa a la sociedad civil y el Estado”.

En esa línea, consideró importante “salir del paradigma, que tiene historia, un modo de concebir la relación Estado-Sociedad que tienen un origen muy concreto entre los ‘80 ’90, que dice que la sociedad civil es dinámica, representativa, innovadora, y el Estado es burocrático y debe reformarse”.

“Todos sabemos que la línea principal no es la que separa sociedad civil y Estado, ni organización popular y políticas públicas. La línea principal es otra, tampoco la que llamamos grieta. La línea que nos sobredetermina es entre lo que se ha llamado ‘proyectos de país’, o entre el capital concentrado y la mayoría de la población”, afirmó el secretario de la Red Encuentro.

“La principal cuestión que nos tiene que separar y unir es otra línea, que no es la relación Organizaciones Sociales-Estado. O en todo caso, subordinar la comprensión de cómo hacemos eso a esa otra. Muchas veces las loas a la sociedad civil son puertas de entrada para decir: ‘Es mejor que nos organice el mercado y la solidaridad, y no el Estado y la política’”, alertó. “Aun nosotros, que parece que somos los buenos, muchas veces recaemos en que del otro lado está el obstáculo: el Estado es lo malo, lo burocrático, la lentitud, lo concentrado, y nosotros somos lo popular, el pueblo, lo comunitario y lo transformador”, describió. “Y cualquiera de nosotros, que conoce de cerca al Estado, o sobre todo a nosotros mismos, sabemos que en la cuestión paradigmática debemos dejar de fantasear con inventarnos esferas separadas, y más bien concebir políticamente cómo se genera un bloque de poder, de fuerza, de comunidad, de sujeto que trabaje para distribuir la riqueza, ampliar los espacios de justicia y las miradas, las dinámicas de reconocimiento de la igualdad”, aconsejó.

Otro de los puntos de su exposición estuvo centrado en la palabra “incidencia”. En ese sentido, explicó: “Incidir en políticas públicas nos pone, en primer lugar, afuera de las políticas públicas y de la política en general. ¿En qué sentido deberíamos estar afuera, sobre todo en una sociedad donde el pueblo se ha organizado?”, planteó.

Por eso, aclaró: “No es sólo incidencia, es implicación y politización. La incidencia nos vuelve incidentales: En el mejor de los casos podemos, por un tiempo, por un momento, casi accidentalmente, participar en algún tema”. Al respecto, recordó: “Parte de lo que nos permite organizarnos es que tomamos sectores y demandas específicas. Pero también la proliferación de los fragmentos de demandas hacen que todas esas demandas sean cada vez más fáciles de procesar por el sistema tal cual está”.

“Ahí hay un gran desafío: Cómo nos organizamos y nos concebimos como colectivo las organizaciones populares, y también cómo se desfragmenta la especificidad de las políticas públicas”.

“No seamos incidentales por exterioridad y por accidente, sino caminar a algo más articulado”, consideró que es el desafío. Para ello, recomendó: “Saber tensionar incidencia, implicancia, y especificidad sectorial o de intervención, de modalidad o de historia; con una mirada más englobante, más articulada y política”.

Néstor Borri consideró que otro de los desafíos de las organizaciones sociales es “poder ver el Estado en toda su complejidad”. Tener una idea más historizada pero también más rigurosa de cómo funciona el Estado, particularmente en el Ejecutivo: El Estado de los técnicos, el Estado de los representantes y funcionarios, y el Estado burocrático. “Tener una visión más realista sobre qué hay de uno y otro lado, y cada uno de los actores, para no hacer nuestro parlamento de quejas de demandas, y realmente poder concentrarnos en la urgencia, en las posibilidades, con una mirada política rigurosa”.

“Tanto el Estado como las organizaciones estamos muy atravesados por lo que Federico mencionó como un paradigma tecnocrático: hay algo que se volvió tecno-instrumental en las organizaciones”, advirtió Borri. Y retomando la figura del Papa, señaló: “Francisco critica más el paradigma que el sistema, y me parece interesante porque implica que no importa en qué parte del sistema estés, siempre tenés la posibilidad de reproducir el paradigma dominante o tratar de ir construyendo las señales”.

Para finalizar, cuestionó el concepto de “horizontalidad”. En ese sentido, planteó: “Al precio de ser muy horizontales, muchas veces las organizaciones no logramos construir poder”. Por eso, consideró que “aun la más horizontal de las organizaciones, está organizada por algún tipo de verticalidad”.

“Otra palabra es participación: la participación es la cuestión de que todos somos iguales, pero también tiene que ver con tomar partido. Quizá no es un problema especial de las organizaciones que estamos acá pero es un enunciado clásico decir que las organizaciones son políticas pero no partidarias, porque consideramos que si son partidarias no son participativas”, alertó.

“¿Cómo hacer una sociedad participativa que no ceda a la cuestión de que, además de participar, hay que tomar partido. El paradigma que organiza la autoconcepción de las organizaciones sociales y las políticas públicas, vende una fantasía de neutralidad por medio del paradigma técnico instrumental, y ahí creo que tenemos que buscarle una vuelta”, continuó.

Para cerrar, planteó otro interrogante: ¿Cómo ponernos en este momento unas metas muy concretas, muy rigurosas, muy realistas y que nos impliquen incomodidad y ceder? Tenemos el desafío, siendo que somos organizaciones, de ver qué órganos todavía no tenemos. ¿Cómo cedemos a nuestro paradigma organizativo para dejarnos trascender por la necesidad de que nuestro pueblo tenga los órganos que necesita, por un lado, para atravesar la crisis, y por otro lado, para volver a vivir, no una felicidad plena ya realizada, sino una manera subjetiva de vivir, una promesa de que en este país se puede tener otra dignidad, que haga presente, aun en logros parciales, una manera más digna, más feliz, más alegre y más vivible de compartir”.

La pandemia, pero también el cierto veneno que logró inyectarnos la etapa anterior, nos implica un doble exorcismo, porque algo del neoliberalismo se metió dentro de nosotros mismos, y tenemos cierta dificultad para concebirnos como pueblo. Y en lo colectivo, el desafío de componer distinto lo colectivo. ¿Qué significa hoy movilizarse, lo público, encontrarse? ¿Cómo componemos lo común de aquí en más, y reinventamos la tradición popular y la tradición organizativa para estar a la altura de los desafíos locales y globales?”, cerró.

Finalizadas las exposiciones, se abrió un espacio de diálogo en el que los participantes hicieron preguntas y compartieron apreciaciones sobre los temas tratados.